近日,上海交通大学浦江国际学院副教授贺玉莲课题组与化学化工学院特聘教授龚学庆团队合作,在化学领域顶级期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)发表题为“Ambient-Pressure C–C Coupling of CO2 Hydrogenation by NiFe/TiO2 Bimetallic Catalyst”( 《NiFe/TiO₂ 双金属催化剂在常压下实现 CO₂ 加氢 C–C 偶联反应》)的最新研究成果。该研究提出并揭示了晶格氧和NiFe双金属协同促进常压下催化CO2加氢生成C2–C3烃类(主要为乙烷)的反应机制,为CO2催化升级为高附加值的C2+产品提供了解决策略和理论见解。浦江国际学院博士生江明信和华东理工大学王志强副教授为论文共同第一作者,贺玉莲副教授和龚学庆教授为论文的共同通讯作者。

研究摘要

依托常温低压条件下运行的可再生能源驱动的分布式小规模电解制氢技术,常压催化CO2加氢生成高附加值的C2+产品,是实现碳排放减排并带来额外经济效益的有前景的解决方案之一。但是CO2加氢在常压下进行C–C偶联面临热力学原理限制,导致逆水煤气变换反应成为主导,副产物CO的生成量占比超过90%。同时开发适用于常压C–C偶联的催化体系,并非简单地将高压体系改造为低压运行体系,而是需要针对常压条件的特殊性,在催化剂的复杂设计中采取额外措施,定制专用催化剂。

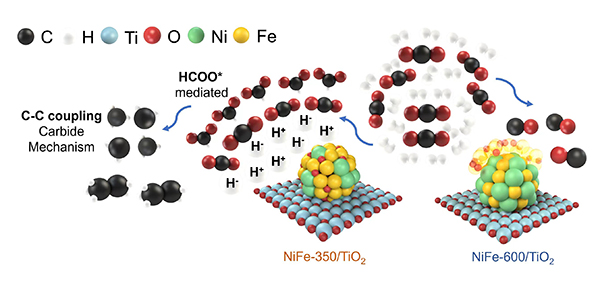

针对上述挑战,贺玉莲课题组联合龚学庆团队报道了一种NiFe/TiO2催化剂,通过调节H2预处理温度, 催化剂可形成具有不同含量的晶格氧的活性位点,进而展现出差异化的常压C–C偶联性能。在350 ℃下还原NiFe/TiO2(NiFe-350/TiO2)后,获得了最佳常压C–C偶联性能,其中CO2转化率达27.8%,C2–C3烃类(主要为乙烷)选择性为33.9%,且CO副产物显著抑制。而在600 ℃下还原NiFe/TiO2(NiFe-600/TiO2)后,催化剂几乎不具备常压C–C偶联性能。为揭示这一性能差异的根源,研究团队通过原位表征、动力学实验、中间体控制实验和第一性原理计算的组合研究表明,在NiFe-350/TiO2中形成了部分氧化的Niδ+–O–Feδ+协同位点,该位点增强了CO2活化并促进了H2异裂活化为Hδ−物种,Hδ−物种选择性地将吸附的CO2加氢为HCOO*和*CH3O中间体,从而抑制了CO副产物的生成并可能通过不对称的*CH2–*CH3偶联机制产生有效的常压C–C偶联得到C2H6 (乙烷)。与之形成鲜明对比的是,NiFe-600/TiO2催化剂因为还原程度高,主要处于合金态,有利于CO2直接解离生成CO的路径和均裂H2活化,后者并不利于HCOO*中间体生成,因而C–C偶联过程不受青睐。

相关研究工作不仅建立了一种经济廉价的NiFe双金属体系,用于在常压条件下将CO2加氢生成C2+产物,也为常压下的C–C偶联和选择性控制提供了简便的策略和机制见解。

第一作者简介

江明信,上海交通大学浦江国际学院2025级博士生。曾获ICCN-2025 Best Poster Presentation Award,主要研究方向为CO2加氢反应催化剂理性设计。

王志强,华东理工大学副教授,硕士生导师。主要研究方向为多相理论催化与计算,金属氧化物表界面选择性加氢。重点围绕(1)精准构建金属氧化物表界面结构,(2)发展活性氢催化新理论,以及(3)拓展多源氢负新应用等方面开展了系统的理论研究。到目前为止,以第一/通讯作者(含共同)在国际权威学术期刊发表SCI论文近60篇(包括Nat. Commun. (5)、J. Am. Chem. Soc. (3)、ACS Catal. (8)和Chem. Sci. (1)等)。论文总引用4000余次,H-因子为35。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金和上海市超级博士后等共6项,并作为理论计算负责人主持国家重点研发计划青年科学家项目1项等。

贺玉莲,上海交通大学浦江国际学院、化学化工学院双聘副教授,博士生导师,“催化与AI实验室”负责人,主要研究方向为“实验-理论-AI”交叉闭环多相催化研究。本科毕业于南开大学化学学院,博士毕业于美国耶鲁大学,并于美国斯坦福大学从事博士后研究。入选上海市扬帆人才计划、上海领军人才(海外)。目前已在全球高水平杂志上发表论文四十余篇,包括J. Am. Chem. Soc. (4)、PNAS(2)、Nat. Commun.(1)等;撰写书籍章节4部,担任多个杂志青年编委。研究课题获国家自然科学基金、国家发改委、国家科技部、上海市科委、中科院、宁德时代等多方资助。详细内容见课题组网站:https://sites.gc.sjtu.edu.cn/yulian-he/

龚学庆,上海交通大学化学化工学院教授,博士生导师,化工系主任,国家杰出青年科学基金项目获得者。主要开展理论催化和计算化学研究工作,围绕多相催化和催化材料表面科学中的催化作用本质,金属氧化物催化材料表面结构以及表面物种吸附、迁移过程的热力学和动力学理论等重要基础问题,能源环境催化实际应用所涉及的催化材料设计和工艺优化等重要技术问题,以及智能算法辅助的第一性原理计算和其他相关理论研究方法的发展,特别是人工智能技术在谱学、材料结构和反应机制研究领域的应用,开展了系统工作。揭示了稀土催化中稀土元素电子储存器效应的动态性和选择性特征,开发了一系列高效描述符用于热、光、电催化材料在重要催化反应中的性能筛选和优化。共发表SCI论文300余篇,包括Science(2)、Nature Mater.(1)、Nature Chem.(1)、Phys. Rev. Lett.(5)、J. Am. Chem. Soc.(12)、Angew. Chem.(12)、Nature Commun.(13)、PNAS(1)和ACS Catal.(18),论文SCI他引总计15000余次,H-index为71。并主持国家自然科学基金委(杰青、优青、面上项目等)、国家重点研发计划项目(课题)、上海市科学技术委员会“优秀学术带头人计划”项目、上海市曙光计划项目、启明星、上海市“东方学者”特聘教授等项目。作为主要完成人获得2019年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)二等奖(5/7),以及2022、2023年度上海市科学技术奖(自然科学)二等奖(2/4、4/5)。于2020年被聘为《燃料化学学报》编委,并于2022年当选中国化学会理论化学专业委员会委员。